Marco Gualtieri (Università di Urbino Carlo Bo)

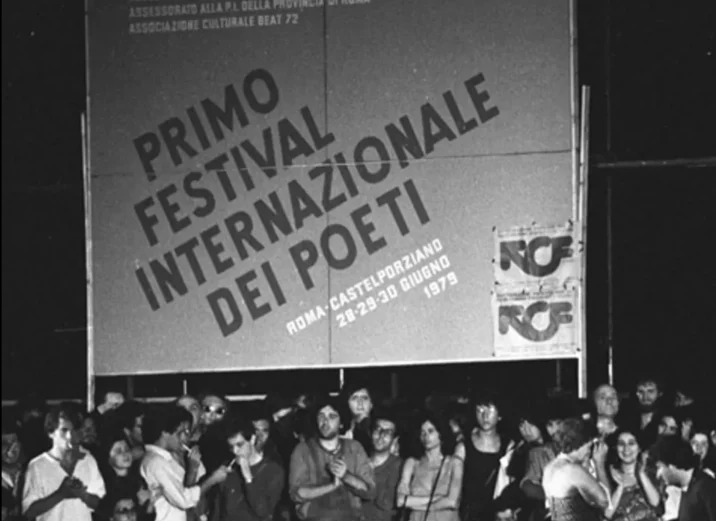

«Recitare poesie davanti a 4.000 persone, per la prima volta in Italia, dopo 4 anni senza concerti e tre senza Parco Lambro non è poi così facile come sembra». Attraverso questa asciutta ammissione il piccolo inserto a «Lotta continua» restituiva, in presa diretta, il clima del Primo Festival dei Poeti di Castelporziano. Dal 28 al 30 giugno 1979, una spiaggia del litorale romano tradizionalmente poco frequentata da eventi culturali si trasformò per tre giorni nell’inedito palcoscenico di un grande raduno collettivo. Il tentativo, piuttosto esplicito, era quello di mantenere in vita i grandi happening degli anni precedenti malgrado la progressiva diradazione dei soggetti sociali che ne avevano favorito un’ampia affermazione. Il reading di massa di Casterlporziano si inseriva infatti nel solco dei festival musicali degli anni Settanta – inaugurati proprio nella Capitale dai Festival Pop di Caracalla – come pure degli incontri del proletariato giovanile, organizzati dalla rivista «Re Nudo» e naufragati a Milano dopo le tensioni scoppiate nell’edizione del 1976 a Parco Lambro. In quella circostanza, le inquietudini emerse nel variegato arcipelago del mondo giovanile, sfociate nell’assalto al furgone della Motta per espropriarne i tacchini surgelati, o nella devastazione dello stand del collettivo omosessuale FUORI, avevano mostrato «l’impasse evolutivo» di un movimento che si accingeva ad affrontare «il periglioso passaggio tra le Scilla e Cariddi della lotta armata e dell’eroina».

Castelporziano operò una radicale decontestualizzazione dell’esperienza poetica, sino a quel momento confinata alle performances in cantina, ai “dopocena con rima” e alle serate di poesia visiva o body animation, sorte anni prima sulla scorta delle neoavanguardie ma popolate perlopiù da un ristretto cenacolo di addetti ai lavori. Diversamente dai festival del proletariato giovanile, questa volta fu l’assessorato alla cultura capitanato dal giovane architetto Renato Nicolini – con la collaborazione del Beat 72 di Simone Carella – a porsi come soggetto promotore di un’esperienza che intendeva riallacciarsi ad alcuni soggetti che avevano animato l’avventura creativa dei cosiddetti movimenti del ’77. Proprio nelle sue capacità di coniugare consumo di cultura e usi dello spazio, il Festival dei Poeti si rivolse a un bacino di reclutamento assai nutrito, ammiccando a uno spettro di soggettività che alla critica del consumo posta in essere dal Sessantotto avevano sostituito la sua piena accettazione, riscoprendo la dimensione politica del quotidiano. Una platea, composta da indiani metropolitani ed esponenti della diaspora della sinistra extraparlamentare, che nella propria costruzione identitaria faceva perno su una condizione di estraneità ai circuiti della metropoli e aveva dislocato le proprie rivendicazioni lungo l’asse di una progressiva ri-significazione delle «riserve urbane» dove si sentiva confinata. Non fu quindi casuale che segmenti del movimento potessero incontrare una piena legittimazione come soggetto collettivo, simboleggiata dal loro ingresso, «zoccoli ai piedi», nella Sala Rossa del Campidoglio in occasione della conferenza stampa di presentazione del Festival.

La «Woodstock della Poesia a Ostia», come fu prontamente ribattezzata dalla stampa, nutrì l’ambizione di evidenziare «il rapporto tra la poesia, il suo pubblico e la natura», offrendo la possibilità di accamparsi per tre giorni in uno spazio puntellato da eventi collaterali. Il regista Andrea Andermann filmò in presa diretta un super 8 dell’evento, uscito l’anno successivo al titolo di Castelporziano, Ostia dei Poeti. A sottolineare il carattere spontaneo e libertario del festival contribuì l’assenza di un servizio d’ordine interno, mentre la stampa di una «Quotidiana di poesia», giornalino in forma poetica diffuso come supplemento a «Lotta Continua», narrò giorno dopo giorno gli umori delle giornate. Quasi 30.000 giovani affluirono sul litorale per assistere a un vero e proprio caleidoscopio poetico, un «grande fritto misto» di voci e generazioni, che vide alternarsi sul palco leggende della beat generation come Allen Ginsberg, William Burroughs, Amiri Baraka, Lawrence Ferlinghetti, Peter Orslovsky; poeti dissidenti come Evgenij Evtušenko; futuri premi Nobel per la letteratura come Peter Handke; esponenti del Gruppo 63 come Vittorio Sereni, Mario Luzi, Andrea Zanzotto, Edoardo Sanguineti, Elio Pagliarini, Alfredo Giuliani, Nanni Balestrini; fino alle nuove leve come Dario Bellezza, Giuseppe Conte e Valentino Zeichen. A rendere ancora più singolare l’esperienza fu la medesima e poco confortevole sistemazione di molti di loro: un hotel Enalc, in disuso da tre anni e sprovvisto persino di personale. Dalle sette di sera fino a mezzanotte, un grande palco installato sull’arenile diventò il fulcro visivo della declamazione poetica. A dominare era un clima solo in apparenza sereno, sospeso tra lo slogan «la poesia è vita» e un’atmosfera hippie che, stando alle cronache coeve, vide i giovani «parlare, farsi uno spinello, […] far l’amore, fare il bagno, prendere il sole, passeggiare, costruire castelli di carta sulla battigia», ma anche «bucarsi».

L’idillio si mostrò fragile. La serata inaugurale, alla quale era stata annunciata la partecipazione di Patti Smith, deragliò ben presto in uno spettacolo dalle tinte grottesche. Offuscati da una contesa per impossessarsi del microfono, i reading assunsero i contorni di un «frammentario dibattito a mille voci». Urla, fischi e lancio di oggetti impedirono la prosecuzione delle letture, interrotte anzitempo da un’invasione del palcoscenico. Gli organizzatori tentarono invano di ristabilire le condizioni per il prosieguo del Festival, mentre Dacia Maraini, visibilmente scossa, abbandonava la scena pronunciando parole che sembravano scolpire l’epitaffio della serata: «Avete ragione voi, la poesia non serve a niente».

Nonostante gli spettri di Parco Lambro si agitassero ancora nell’immaginario collettivo, e nonostante la «seconda società» prefigurata da Asor Rosa sembrasse riaffiorare all’improvviso tra le dune del litorale romano, la decisione della giunta comunale fu comunque di proseguire. Il pomeriggio seguente, il palco allestito sull’arenile venne trasformato in uno spazio di libera espressione, aperto a chiunque desiderasse intervenire. Per buona parte della serata le letture si susseguirono senza particolari tensioni. L’apparente tranquillità era tuttavia destinata a interrompersi. Un gruppo di ragazzi invase la scena portando con sé un pentolone ricolmo di minestra cotta a legna, rivendicando il trasferimento al pubblico della prerogativa di recitare poesie, senza gerarchie, né mediazioni. Destinata a imprimersi nella memoria dei suoi partecipanti, la serata fu infine salvata dall’intervento tempestivo dei santoni americani: Allen Ginsberg e Peter Orlowsky. I poeti beat occuparono in gran fretta il centro della ribalta per evitare che gli eventi potessero sfuggire al controllo come nel corso della sera precedente. La profonda conoscenza dei meeting di massa, una ricerca poetica che intrecciava suono e canto e il carisma della loro fama riuscirono a placare le acque, innescando una catarsi collettiva attraverso la recitazione del mantra, il canto modulato indiano. Dopo il provvidenziale intervento degli esponenti della beat generation, il festival poté proseguire. Contestazioni e contraddizioni si trascinarono con minor forza sino alla conclusione dell’esperienza, alternando inni alla libertà per i compagni del 7 aprile – i militanti della sinistra extraparlamentare tratti in arresto quell’anno su ordinanza del magistrato Pietro Calogero – e tentativi di spiegare le forme di dissenso attuate nei giorni precedenti. Un mosaico disordinato di voci, passioni e tensioni come sottofondo al poeta afroamericano Amiri Baraka/Le Roi Jones, capace di entusiasmare con i suoi versi di impegno politico radicale. L’«Ostia dei poeti» si concluse con il crollo del palco, ormai logoro, che cedette adagiandosi sulla sabbia proprio al termine dell’ultima performance di Peter Orlowsky, per l’occasione accompagnato dal banjo.